2012 葵盤

鄭菁 數數 行為現場2013

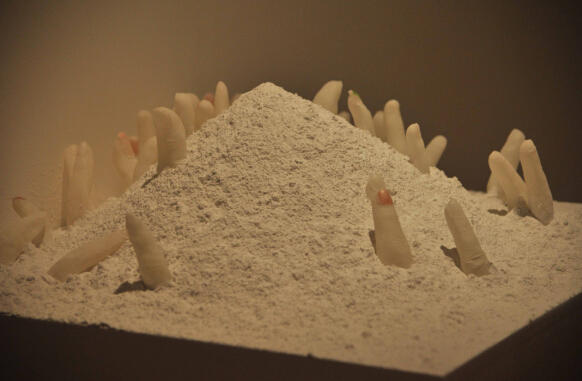

鄭菁 肉體隱藏在你的內部 局部膠 尺寸可變2011

任何尋找都得建立在這些尋找之物的可能性上

向京x鄭菁

博爾赫斯小說里有個不死者之城,里面的建筑恢弘堂皇繁瑣,但都是反理性的無用結構,藝術大約也是個無用吞吐,也制造了一種被稱為文明的輝煌。藝術是種非常靈驗而有效的和世界鏈接的方式,對于很多天生敏感的人更加是。我常想藝術的表達是不是無邊無際?如果不考慮觀者,它對個體來說是很愉悅的,你看那些浸淫在神叨絮叨里的名為“藝術家”的人們,仿佛掌握了通向神性的語言,不再墮入塵世。

鄭菁是個天生的藝術表達者,雖然她不喜歡“表達”這個說法。口頭的表達,是和觀者聯通的最便捷管道。對于觀者,那些甚至有點極端、偏執的方式;于作者,不過是因為尋找的專注外化了的形態。而觀者可以選擇,追尋那些通往迷宮的蛛絲馬跡,完成另外一個層次的尋找,迷宮的道路如同人類的神經,找尋的過程,也就踏上了每個人自己隱秘的內部。

向:身體是樊籠,也是我們和世界交集的媒介。你的作品里有三種身體性,一種是直接“用”身體,把它當做材料做作品;一種是繁瑣的手工,密密麻麻的重復勞作;一種是作品本身無意義似的感性的部分,需要用身體感知,對觀者感官功能的考驗。也許我說的不夠準確,你對身體有什么看法?

鄭:無論油畫、視頻、圖片、行文、舉止、乃至身體都無非是語言種種,我們有時候過分迷戀語言和形式,其實質是對詮釋所暗藏權力的迷戀。這是一種很大的阻礙,我們自然地認為是理所當然。

向:身體和你自身有對抗性嗎?還是你安好地處在你的身體里,并能順暢地表達?

鄭:應該屬于后者,其實不太喜歡“表達”這個詞。

向:為什么不喜歡“表達”這個詞?藝術不是表達,是什么呢?你不在表達,在干什么呢?語言這個概念和表達相關嗎?

鄭:我不在表達,我在干什么?

在摸索、在思考和作品一道成長。希望作品能促使大家來思考他們所認為習慣性的東西,或者僅僅是幾分鐘的停留也好。包括現在我會進入大自然里做的一些圖片和視頻作品,也都是一種新嘗試,但我知道我不是一個好的“自然”。至于作品最終會長成什么樣?我不知道,也不好控制。在擁有那份真實時,這些年里,多數時間是一直在寫“1”。“1”是最簡單的符號,我試圖讓每一個“1”規范化,使他盡量精確,整齊的重復。在寫的過程里,會出現一種“無我”的狀態,很享受這個過程,給我帶來了更深的空間,像讀書一樣。于此同時,“我”也無處不在,連續、極端地重復,單調地操作把我帶到了極限:1、2、3……,我會有一種“進入作品”的狀態。2010年的圓珠筆,我試圖讓每一個“1”和秒鐘的嘀嗒聲保持在一個頻率,我想這是我和作品的一種關系。在這個過程里面,像似一條長河,水在流動,表面卻看不出它的變化。另一端是自己平靜的內心,也沒有什么意義訴求。

“表達”在我看來是一種“詮釋”--被讀解。因為讀解是邏輯的、理性的,可我們似乎忘記了邏輯的基礎是人本的。這點限制了它的詮釋能力。因為個體并非是安全的。或者說存在局限性。人類世界終究是“語言”世界,語言就是邏輯,就是詮釋能力構建的世界,是人本的、是假定的,是假定在本體穩定和安全的體系。所以這個觀察哨是不安全的,因為很多都有賴于習慣。從道理上講,人人都認同說什么比怎么說更重要,方向比速度更重要,因為后者是前者的呈現,是詮釋。但實際情形是,人們追逐后者比前者賣力很多,因為后者是務實的,能短時間得到結果,可控的,讓人心安的,而前者正好相反。也許對自己的物質身體和實體身體都沒有現實意義,但真正的超越也即在于此。

向:什么是實質?什么是實在的?身體還是內在?作品《肉體隱藏在你內部》讓人很感興趣,你想說的是什么?

鄭:在我看來,生活和學習的實質乃是消除自己莫名而執著的偏見,但也有向萬物質問和思考的根本能力。對于之后的路能走至何處,就要靠機緣造化了。我嘗試過些東西,但很多都沒有拿出展過。在做《肉體隱藏在你內部》這件作品時,也出于偶然,做油畫布底時,乳白膠粘到手背上,待刷完底時,膠可以從手背上脫落下來,并帶有皮膚的紋路。在這之后尋來很多朋友一起做手膜,完成了這個作品,過程還是好玩。很高興你能在那些什物中與殘念共鳴,知音而后和。

向:那些繁瑣不堪的讓人神經崩潰的重復手工,對你意味著什么?它和數羊這種強迫癥行為有差別嗎?還是內在有聯系?

鄭:寫“1”這個作品是從09年開始一直陪著我,難以擱置,且維此能安。在這個過程里,我在慢慢認識自己,認識是超越本能的,就是說有時候本體會被本體質疑,我?我是?我會?所以一直在探索,周而復始,我想這個探索的過程才是最有意思的。能看見單單的“1”也在變。數羊本就屬于生活的一部分,只是將這個枝節直接提煉到現場,會如何?這比完成作品更重要。

向:你愛用鉛筆,為什么?還有那些數字?

鄭:方便,自然。數字都是時間的產物,也是它獨立個體的生命記錄。

向:可以介紹下那件葵花籽(《葵盤》)的作品嗎?

鄭:是去看電影的路上,遇見有賣葵盤的,那段時間正是我去嘗試很多東西的階段,是我快樂的時光,我買來2個覺得有可能會做些東西,回到工作室后發現它的生長軌跡是吸引我的,如果按著它自然的生長軌跡去播種,又會是什么樣子呢?過程中,我盡量通過人為的力量在一個平面上開始慢慢靠近它的“自然”,用手去靠近它本身生長的規律。也喜歡這種度過時間的方式,一顆一顆播種,非常和諧。而后在2013年展覽現場中,我選取在墻角的一堆自然的泥土上去播種,一顆并著一顆生長,這時“它”會有自身的生長軌跡。2014年,我在公園里,望著頭頂的太陽在地上播種出一個太陽,從早上7點到天黑,最后用手機里的手電筒對著它拍攝成圖片,取名為《太陽》。

向:你在尋找極限嗎?有極限嗎?

鄭:沒有。

向:我們常常用身體的時候是種對抗,對抗被定義的文化,但在對抗的同時不由得再次被消費(對抗被消解)掉,你的作品有對抗的成分嗎?怎么理解藝術里的對抗性?

鄭:我的部分作品是試圖通過自我約束,來嘗試人的意志力在個人的意識控制下發生物理反應,從有差異到無差異的變化(對抗)過程,身體在這個過程里是種材料。對于藝術中的對抗性,只要別滑到偏鋒,割傷自己,藝術大多恍惚,可以讀解卻不堪讀解,仿佛用聲音去描繪寧靜。終究不可得為一物。

向:對你來說,做作品是什么性質的行為?為什么要做作品?語言對你意味著什么?你說我們過分迷戀語言和形式,你的作品里也還是有很多“形式”,甚至有時像是一種“儀式”,你覺得怎樣可以“克服”這種“阻礙”?

鄭:很多次被問及創作的意圖是什么?你想表達什么?作品里包含的意義在哪兒?我都在停頓,我覺得每個人都有自己的體驗,且在用自己的方式了解、感受著它們,是可貴的。我們拋開這些可讀的,文字描述以外的部分,我認為余下的才是核心,或者說是我目前愿意在思考中的縫隙里去尋找的可能性范圍。我記得第一封信你說這個摸不到門的過程會很有意思,當時我有回復說很喜歡這句話。總有些故事過程,卻沒有始終,因此人生會有些樂趣,有些不確定,便會追問它,得到荒謬的答案,然后繼續追問,又接著荒誕……,在這個過程里可能因此獲得些智慧,讓自己繼續,我想藝術的探索方式就是這些地方特別有趣,吸引我,不比得邏輯,必須步步為營。

沒有想過如何“克服”這種“障礙”,我在接受,接受的同時我也會問自己:為什么會是這樣?為什么每個作品都很干凈?不管用什么材料做出來氣息都很類似?然后會看到一個從小喜歡手工的女孩,然后背著父母去學畫畫,去考美院,借錢去考前班訓練,接受美院教育,并且一待即是10年,這些經歷我無法抹去,并且是我身體和作品的一部分。也只有一步一步往前走,當然這些都是被思考被討論的出發點(這個階段出現在2010-11年,頭發那件作品之后)。

向:你說的“不管用什么材料做出來氣息都很類似?”這個問題你現在有解嗎?所謂的“個人化”重要嗎?

鄭:這個問題實際是在10-11年間出現,當時《-97311》那件作品還沒有完成,那會兒就有很多疑惑,便開始追問自己,而后發出所有的追問都是在尋找,任何尋找都得建立在這些尋找之物的可能性上,這些可能性便是對今天這般情形的引導,無論好不好,我都必須面對這些引導所產生的現狀,明了它的矛盾和無常不全的本質,我才能夠坦然,然后繼續追問,繼續創作。但在接下來的創作過程中,有些東西自然會在我心里相互碰撞,然后抽身遠觀時,我會感覺到“它們”在逐步累積,可又道不明,發現做著做著又回到自己的習慣和背景,回到熟悉安全的道路里,可是每次對比去看,還是和上次不一樣?我是不是又出去了一點?2014年3月在杜塞爾多夫完成的《yes!nicehere.》前后對我是個實踐上的轉折,拍時沒有意識到,只覺得好玩,而后,在剪輯中發現了很多有趣的點。我相信當你夠專注夠投入時,所謂的“個人化”會自己呈現,有時,追問的不是那個已經成形的歸根,是一種幻覺、一種氣息、一份姻緣或因果,說不出來。

向:手工對你意味著什么?身體的體驗性?

鄭:手工起初是自己的一種喜好,回憶兒時給玩具做衣服,一套又一套,不一樣的款式還會分類放在幾個盒子里,還有用紙做的。現在做作品,我發現和態度、狀態相關,當說要做一件事情時,總會言必行,是不是這樣的?我是這樣。或者可以說是種動手實踐能力。

向:如果藝術家拒絕解釋和解釋清楚自己的創作概念?是不是拒絕了藝術的交流屬性?前兩天正和一年輕藝術家聊創作里的封閉性,你覺得藝術家的封閉性重要嗎?

鄭:我不會拒絕解釋,更多的是一種交流。作品已經在哪兒,它是獨立存在的,而且它不需要詮釋,不造作或被改變。

向:你說你白天還要畫墻繪掙生活費,可以描述下你生活的狀況嗎?你有固定的工作室嗎?鄭:我沒有固定的工作室,現在使用的是學校提供給駐留藝術家,可以使用二年,每人30平米,3/4個人一間,我和2個成都藝術家合用,他們平時待在成都,相當于是我一個人。今年是第二年。我也沒有固定工作,平時有墻繪就去畫,在學校代課也會有些課時費。對于務實這塊,我好像一直是種心不在焉的狀態去應付。12年畢業那會,周圍人都在做簡歷,我好像創作狀態很好,已經畢業了還在偷偷用著學校空教室來工作,保安每天要來巡邏,所有窗戶要關閉,最開始只敢白天用,一到下午心里就開始慌張,覺得時間不夠用,晚上開燈被發現怎么辦呢?后來想辦法買來黑卡紙把每個窗戶封嚴實,然后開著燈跑到樓下檢查,最后來回調整到看不到一點光源,我才安心回來鎖上門,眼前全然一個黑色卡紙的地帶,所有的光源被鎖在里面,心中暗喜,我可以擁有這個屬于我的空間來進行整天創作。在里面我光著身子,披著濕毛巾,雖然高溫40°左右沒有電扇,雖然這個擁有是短暫的,也是獨來獨往的,但冷暖自知。很多時候,創作的衍生和經歷有關,與我們所經歷的磨難相共生,快樂時便很少會去思考問題在哪兒。